「冷底」免疫力差 中醫溫熱養生祕訣/談新聞

來源:

2021-02-19 05:16:14

瀏覽次數:4971

來源:

2021-02-19 05:16:14

瀏覽次數:4971

談新聞–薛維君/台北

中醫看「冷底」體質,與陽氣不足有關,通常會從脾腎著手增強陽氣,除使用藥材與針灸來改善,冬天應早睡晚醒,避免陽氣過度耗散。

百病起於寒,日本學者研究發現,體溫下降1℃,免疫力就減少30%,臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科醫師趙品諭指出,俗稱「冷底」的虛寒體質,與陽氣不足有關,體內暖流運行不順,對影響陽氣的事物特別敏感且不易調整,例如夏天開冷氣會不舒服、冬天穿再多還是手腳冰冷;或是吹到風就打噴嚏、吃冰冷食物就拉肚子等。

陽氣不足可顯現在身體各部位,像是胸悶、脹氣腹瀉、頻尿夜尿、關節肌肉僵硬痠痛、憂鬱不好動、女性生理期不順等。趙品諭說,「冷底」嚴格定義是指罹重病、長年痼疾、手術多次、年老體衰等身體機能退化。如果只是冬天手腳冰冷,夏天和正常人一樣,算是亞健康狀態,不全然算是冷底。

中醫調理「冷底」方式,分為兩大方向,所謂「脾為後天之本,腎為先天之本」,通常會從脾腎著手來增強陽氣。例如,以辛熱的乾薑補脾,可溫中散寒;具強心成分的附子,用來補腎可回陽救逆,而肉桂性熱,具溫補腎陽。上述中藥材藥性強,須由中醫師調配為宜。

中醫講究「藥食同源」,如果不是真冷底,只是容易手腳冰冷,最常用方法是喝「薑茶」改善。趙品諭提供一道簡易茶飲,以土肉桂葉為主角,和肉桂同樣具有驅寒溫陽且容易取得,劑量較為溫和,搭配魚腥草或金銀花,降低辛辣度。白天飲用適量為佳,不宜晚上喝,避免太刺激導致失眠。

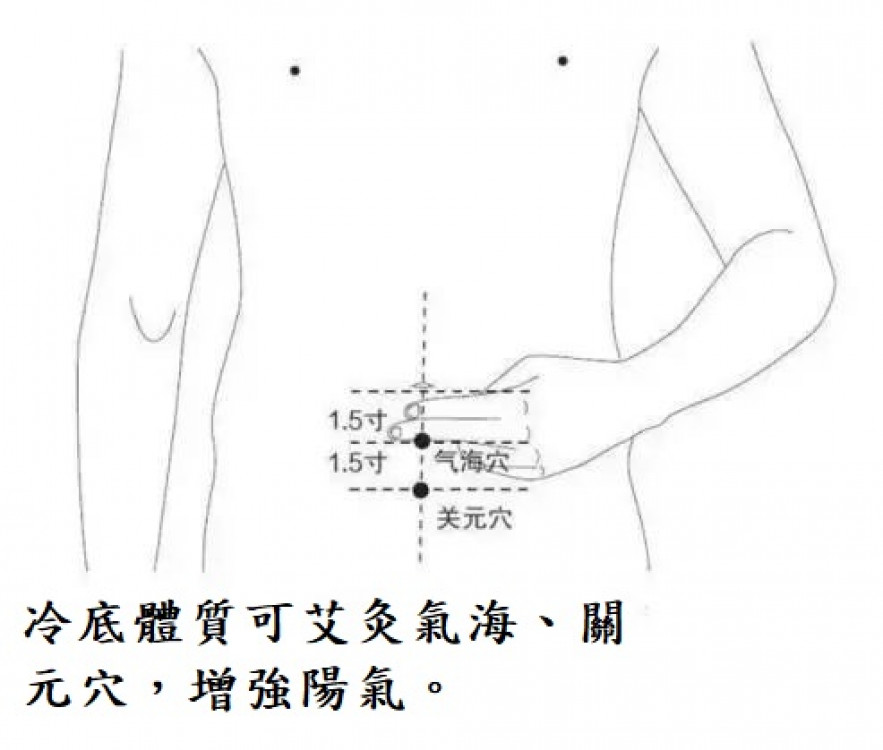

中醫也會以艾灸方式溫熱穴位增強陽氣,將艾絨放在肚臍附近的「氣海」及「關元」穴,每次灸20至30分鐘,2、3天灸一次,冷底的人可以每天灸。雖然坊間有販售艾灸相關產品,但不建議自行使用,因為有些人體質並不適合,甚至會過敏,應諮詢中醫師,由專業人員協助使用。此外,可在冬至後的3個9天敷貼「三九貼」,運用辛溫藥物刺激穴道,達到溫養經絡、保暖去寒。

趙品諭說,從西醫角度,提升陽氣就是拉高基礎代謝率,可多補充蛋白質,像羊肉是辛溫大補的食材;而外形像大腦的核桃,具溫肺補腎效果。料理時不妨使用辛香料,如肉桂、孜然、辣椒、八角、茴香、薑等酌量入菜,可產生熱度。

在日常作息方面,現代人常熬夜,會造成陽氣過度耗散,尤其是冬天應早睡晚醒,白天等日出後再外出活動比較不會受涼。運動習慣仍要維持,天冷時最好在室內做,不要到戶外吹風運動。

談新聞https://www.talk6s.com